2008年08月26日

命や環境のことを頭にいれて商売をしていかないといけません

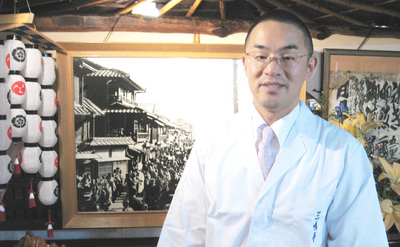

■第9回 株式会社三嶋亭 三嶌太郎社長 vol.3

――三嶋亭のメニューは「すき焼」「オイル焼」「水だき」「みぞれ鍋」の4つなんですね。

はい。メインはやはり「すき焼」です。明治のはじめからずっと「すき焼」で商売をしてきました。

だいたいお客さまの7割~8割が「すき焼」を注文されます。

実は「みぞれ鍋」がメニューに加わったのはほんの5、6年前のことです。

知り合いのお寺のご門跡さんが、

退院祝いに健康なものを食べたいというので水炊きをアレンジして、

蕪をいれてヘルシーに食べていただくものをつくりました。

繊維質が増え、油が落ちた感じになり、それ以来、

女性や年配の方にちょこちょこ食べていただいています。

――三嶋亭の企業理念について教えてください。

牛は何を食べて育つかというと、小麦やトウモロコシや大豆などの植物食べるわけです。

じゃあ、植物はどうやって育つのか。天と水と地が必要なわけです。

すなわち太陽の光と雨とこの地球の大地です。

微生物から、植物、動物、そして動物を食べる人間は繋がっているのです。

だから命のことや環境のことをしっかりと頭にいれながら商売をしていかないといけない。

特に人間はそういう事を忘れますから。

牛の命を奪って商売していることに対して、ありがたく感謝しないと罰があたります。

かって食用の牛というのはありませんでした。

創業の頃は賀茂牛といって、今の上賀茂の辺りの牛が非常のよい牛、

おいしい牛だったと聞いているのですが、それは基本的に農耕用の牛でした。

食用の牛を飼うようになったのはトラクターが普及してからのことです。

ホームページにも書いていますが、自然・環境に感謝し、

それについて24時間は思えないけれど、365日は思えないけれど、

それをしっかりふまえたうえで、商いをさせてもらっているという気持ちを持ち続けています。

――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、

初めて京都を訪れる方を三嶌社長が案内する場合、どこに案内しますか?

案内するというのとは、少し違うかも知れませんがやっぱり御所ですよね。

京都御所・・・、これがあるということ、存在すること自体が京都の元です。

振り返ると、ずっと御所の周囲をうろうろしていました(笑)。

小学校のときは陸上クラブやったから、小学校から御所まで走って往復していました。

中学のときは自転車で学校に行った帰りに御所の中を通り、

大学のときもバスケ部やったので、御所を走らされていましたね。

とにかく好きな場所です。そして落ち着く場所ですね。

――それでは、次ぎに紹介していただく植田社長はどんな方ですか?

正業の職に真面目にとりくむほがらかな方です。

人柄もよく、仕事に一生懸命はげんでおられる社長さんです。

――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。

(2008年7月22日取材)

*********************************

株式会社三嶋亭

株式会社三嶋亭

京都市中京区寺町三条下ル桜之町405

代表取締役 三嶌太郎

電話:(075)221-0003

FAX:(075)221-0842

HP:http://www.mishima-tei.co.jp/

■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――三嶋亭のメニューは「すき焼」「オイル焼」「水だき」「みぞれ鍋」の4つなんですね。

はい。メインはやはり「すき焼」です。明治のはじめからずっと「すき焼」で商売をしてきました。

だいたいお客さまの7割~8割が「すき焼」を注文されます。

実は「みぞれ鍋」がメニューに加わったのはほんの5、6年前のことです。

知り合いのお寺のご門跡さんが、

退院祝いに健康なものを食べたいというので水炊きをアレンジして、

蕪をいれてヘルシーに食べていただくものをつくりました。

繊維質が増え、油が落ちた感じになり、それ以来、

女性や年配の方にちょこちょこ食べていただいています。

――三嶋亭の企業理念について教えてください。

牛は何を食べて育つかというと、小麦やトウモロコシや大豆などの植物食べるわけです。

じゃあ、植物はどうやって育つのか。天と水と地が必要なわけです。

すなわち太陽の光と雨とこの地球の大地です。

微生物から、植物、動物、そして動物を食べる人間は繋がっているのです。

だから命のことや環境のことをしっかりと頭にいれながら商売をしていかないといけない。

特に人間はそういう事を忘れますから。

牛の命を奪って商売していることに対して、ありがたく感謝しないと罰があたります。

かって食用の牛というのはありませんでした。

創業の頃は賀茂牛といって、今の上賀茂の辺りの牛が非常のよい牛、

おいしい牛だったと聞いているのですが、それは基本的に農耕用の牛でした。

食用の牛を飼うようになったのはトラクターが普及してからのことです。

ホームページにも書いていますが、自然・環境に感謝し、

それについて24時間は思えないけれど、365日は思えないけれど、

それをしっかりふまえたうえで、商いをさせてもらっているという気持ちを持ち続けています。

――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、

初めて京都を訪れる方を三嶌社長が案内する場合、どこに案内しますか?

案内するというのとは、少し違うかも知れませんがやっぱり御所ですよね。

京都御所・・・、これがあるということ、存在すること自体が京都の元です。

振り返ると、ずっと御所の周囲をうろうろしていました(笑)。

小学校のときは陸上クラブやったから、小学校から御所まで走って往復していました。

中学のときは自転車で学校に行った帰りに御所の中を通り、

大学のときもバスケ部やったので、御所を走らされていましたね。

とにかく好きな場所です。そして落ち着く場所ですね。

――それでは、次ぎに紹介していただく植田社長はどんな方ですか?

正業の職に真面目にとりくむほがらかな方です。

人柄もよく、仕事に一生懸命はげんでおられる社長さんです。

――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。

(2008年7月22日取材)

*********************************

京都市中京区寺町三条下ル桜之町405

代表取締役 三嶌太郎

電話:(075)221-0003

FAX:(075)221-0842

HP:http://www.mishima-tei.co.jp/

■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

2008年08月25日

家業を守るという使命を帯びて生まれてきたのだと思いました

■第9回 株式会社三嶋亭 三嶌太郎社長 vol.2

――三嶌社長は何代目になるんですか?

私は五代目になります。長男で男ひとりなので、

小さい頃から家業を継ぐことに関しては父や周りからはっきりと言われていたのですが、

自分が本当にその気になったのは31歳のときでした。

父と東京へ出張に行っていたときのことです。出張先で父が倒れました。

すぐ救急車を呼び、大事には至らず少しホッとしましたが、父親が目の前で倒れるのをみて、

まだまだ甘えた考えの私に先祖がみせてくれたのだと思いました。

父親の恩や母親、先祖の恩について考えました。

自分が生まれてきた意味についても随分と深く考えました。

日本の京都に生まれたこと。この時代に生まれたこと。

この三嶋亭の長男として生まれたことには何か意味があるんじゃないかな、と。

他にもいっぱいの人生がある中で、宿命みたいなものを強く意識しました。

自分はこの与えられた場所で、家業を守るという使命を帯びて生まれてきたのだと思いました。

父はその後、体調が快復したのですが、3年後に亡くなりました。

私が34歳のときです。実は父は26歳のときに祖父を亡くしているのです。

私よりもっと若いときに大黒柱として三嶋亭を守っていかなければならなかった。

私よりずっと苦労したんじゃないかと思います。

とにかく一生、死ぬまで修行です。

――三嶌社長が牛肉の買い付けをしているとうかがったのですが?

そうですね。牛肉の買い付けは私の重要な仕事のひとつです。

ほとんどの肉は私が直接、市場へ足を運び、一頭ずつ、百頭あれば百頭、

自分の目で見て触って、肉質や霜降りの状態を確かめ、

三嶋亭に最も適したベストなものを選び、セリに参加してセリ落とします。

産地には特にこだわらず徹底して、その肉の品質だけにこだわっています。

セリ落としたお肉を当社の倉庫で熟成させてベストなタイミングで、お店に出すことになります。

他にも、私は現場に入って調理もしますし、仲居さんの味付けの指導やサービスのチェックもします。

まだ勉強中なのですが、部屋の設えや掛け軸をかえたりもします。

社員やアルバイトにも、「頑張ってや」と声をかけて応援するし、

叱らないといけないときには厳しく叱ったりもします。

最近は挨拶をするところから教えるようになりました。

今は家庭で教えないので、会社で教えないといけません。

やはり現場に入って、全てを把握するのが私の経営です。

どーんと構えていたらいいというタイプの社長さんも居るかも知れませんが、

私はまったく正反対のタイプですね。

■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――三嶌社長は何代目になるんですか?

私は五代目になります。長男で男ひとりなので、

小さい頃から家業を継ぐことに関しては父や周りからはっきりと言われていたのですが、

自分が本当にその気になったのは31歳のときでした。

父と東京へ出張に行っていたときのことです。出張先で父が倒れました。

すぐ救急車を呼び、大事には至らず少しホッとしましたが、父親が目の前で倒れるのをみて、

まだまだ甘えた考えの私に先祖がみせてくれたのだと思いました。

父親の恩や母親、先祖の恩について考えました。

自分が生まれてきた意味についても随分と深く考えました。

日本の京都に生まれたこと。この時代に生まれたこと。

この三嶋亭の長男として生まれたことには何か意味があるんじゃないかな、と。

他にもいっぱいの人生がある中で、宿命みたいなものを強く意識しました。

自分はこの与えられた場所で、家業を守るという使命を帯びて生まれてきたのだと思いました。

父はその後、体調が快復したのですが、3年後に亡くなりました。

私が34歳のときです。実は父は26歳のときに祖父を亡くしているのです。

私よりもっと若いときに大黒柱として三嶋亭を守っていかなければならなかった。

私よりずっと苦労したんじゃないかと思います。

とにかく一生、死ぬまで修行です。

――三嶌社長が牛肉の買い付けをしているとうかがったのですが?

そうですね。牛肉の買い付けは私の重要な仕事のひとつです。

ほとんどの肉は私が直接、市場へ足を運び、一頭ずつ、百頭あれば百頭、

自分の目で見て触って、肉質や霜降りの状態を確かめ、

三嶋亭に最も適したベストなものを選び、セリに参加してセリ落とします。

産地には特にこだわらず徹底して、その肉の品質だけにこだわっています。

セリ落としたお肉を当社の倉庫で熟成させてベストなタイミングで、お店に出すことになります。

他にも、私は現場に入って調理もしますし、仲居さんの味付けの指導やサービスのチェックもします。

まだ勉強中なのですが、部屋の設えや掛け軸をかえたりもします。

社員やアルバイトにも、「頑張ってや」と声をかけて応援するし、

叱らないといけないときには厳しく叱ったりもします。

最近は挨拶をするところから教えるようになりました。

今は家庭で教えないので、会社で教えないといけません。

やはり現場に入って、全てを把握するのが私の経営です。

どーんと構えていたらいいというタイプの社長さんも居るかも知れませんが、

私はまったく正反対のタイプですね。

■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

2008年08月22日

明治6年、寺町三条で自分と妻の名をとり三嶋亭を創業しました

■第9回 株式会社三嶋亭 三嶌太郎社長 vol.1

株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長から、

歴史を守るということともに商売に関しては非常に熱心にやる方です、

と紹介をいただいた株式会社三嶋亭の三嶌太郎社長です。

株式会社三嶋亭は明治6年の創業。 文明開化の味を伝えるすき焼きの老舗です。

――創業は明治6年ということですが、初代はどういう方だったのですか?

はい。初代の三嶌兼吉は江戸時代の鎖国がとけた文明開化の頃、

御所務めをさせて頂いておりました。

初代は、はからいがあって妻の“てい”と長崎へ行き、そこで牛肉を食べる文化に触れ、修行をし、

明治6年に京都に戻り、この寺町三条の地で自分と妻の名をとり「三嶋亭」を創業しました。

今も営業を続けるこの建物は、創業時に建てられたもので、一部増築部分はあるのですが、

今年で135年目の木造3階建てになります。

当時より、すき焼きの専門店としてスタートし、牛肉の販売も併設していました。

といっても、明治のはじめまでは牛肉を食べるというのは仏教の戒律でタブーとされていたので、

まだまだ牛肉を買って、家で調理をすることは少なかったようです。

また服や家に匂いがつくというので、当店のようなお店に来て食べることから

徐々に肉を食べる文化が普及していきました。

稀に家で食べるときも、仏壇や神棚に紙を張って匂いがつかないようにしたり、

庭先で食べたりしていたそうです。

――まさに文明開化の時代だったんですね。

そうですね。鎖国が解け、外国からいろいろな文化が京の町にも入ってきました。

やはりハイカラな商人が最初のお客さんだったようですが、

当初は昔から馴染みのある調味料のお味噌も加えて食べていたようです。

古いメニューが残っているのですが、醤油とお砂糖ベースにお味噌とはっきりと書いてあります。

当時の道具も残っていて、当時はもちろんガスも電気もないので、炭を使っていました。

焼いた炭の上に鍋を置いて調理していました。

現在のように電熱器を使用するようになったのは昭和初期の頃からです。

――創業からずっと寺町三条で商売をされているんですね?

東海道五十三次の終着点である三条大橋からも近いこの場所は

当時より京の中心であり非常に賑わいのあるところでした。

今は四条通から河原町通を北上する祇園祭りの山鉾巡行も

昭和30年代までは寺町通りを通っていたんですよ。

弊社のホームページにも当時の写真を掲載しています。

ちょうどこの三条寺町の所で辻まわしをして、三条通りを西に向いて戻っていきました。

角のスペースは狭いので、引き手が商店のなかまで入って引っ張っていたそうです。

とにかく迫力があって凄かったようです。

■三嶋亭HP

■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長から、

歴史を守るということともに商売に関しては非常に熱心にやる方です、

と紹介をいただいた株式会社三嶋亭の三嶌太郎社長です。

株式会社三嶋亭は明治6年の創業。 文明開化の味を伝えるすき焼きの老舗です。

――創業は明治6年ということですが、初代はどういう方だったのですか?

はい。初代の三嶌兼吉は江戸時代の鎖国がとけた文明開化の頃、

御所務めをさせて頂いておりました。

初代は、はからいがあって妻の“てい”と長崎へ行き、そこで牛肉を食べる文化に触れ、修行をし、

明治6年に京都に戻り、この寺町三条の地で自分と妻の名をとり「三嶋亭」を創業しました。

今も営業を続けるこの建物は、創業時に建てられたもので、一部増築部分はあるのですが、

今年で135年目の木造3階建てになります。

当時より、すき焼きの専門店としてスタートし、牛肉の販売も併設していました。

といっても、明治のはじめまでは牛肉を食べるというのは仏教の戒律でタブーとされていたので、

まだまだ牛肉を買って、家で調理をすることは少なかったようです。

また服や家に匂いがつくというので、当店のようなお店に来て食べることから

徐々に肉を食べる文化が普及していきました。

稀に家で食べるときも、仏壇や神棚に紙を張って匂いがつかないようにしたり、

庭先で食べたりしていたそうです。

――まさに文明開化の時代だったんですね。

そうですね。鎖国が解け、外国からいろいろな文化が京の町にも入ってきました。

やはりハイカラな商人が最初のお客さんだったようですが、

当初は昔から馴染みのある調味料のお味噌も加えて食べていたようです。

古いメニューが残っているのですが、醤油とお砂糖ベースにお味噌とはっきりと書いてあります。

当時の道具も残っていて、当時はもちろんガスも電気もないので、炭を使っていました。

焼いた炭の上に鍋を置いて調理していました。

現在のように電熱器を使用するようになったのは昭和初期の頃からです。

――創業からずっと寺町三条で商売をされているんですね?

東海道五十三次の終着点である三条大橋からも近いこの場所は

当時より京の中心であり非常に賑わいのあるところでした。

今は四条通から河原町通を北上する祇園祭りの山鉾巡行も

昭和30年代までは寺町通りを通っていたんですよ。

弊社のホームページにも当時の写真を掲載しています。

ちょうどこの三条寺町の所で辻まわしをして、三条通りを西に向いて戻っていきました。

角のスペースは狭いので、引き手が商店のなかまで入って引っ張っていたそうです。

とにかく迫力があって凄かったようです。

■三嶋亭HP

■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

2008年08月06日

ピッチャーでいえばワンポイントリリーフみたいなものです。

■第8回 株式会社笹屋伊織 田丸道哉社長 vol.3

――社長は何代目になるのですか?

私は10代目になります。大学が東京の青山学院で、

卒業と同時に大阪の鶴屋八幡さんというお店の東京麹町支店に就職し、

そのあと笹屋伊織の東京支店に入りました。

32歳のときに京都に戻り、代表には39歳のときに就任しました。

今は違うところに住んでいますが、元々ここで生まれ育ち、お菓子を作っているのを毎日観て、

お客様の対応のお手伝いをしたりしていたので、

知らず知らずのうちに家業を継ぐ意識を持つようになっていました。

――子どもの頃は和菓子屋にどういうイメージを持っておられたのですか?

和菓子屋に年末年始はないものですから昔はお正月が嫌でたまりませんでした。

いわゆる一般的な年末年始は全くありませんでした。

忙しいし、かまってもらえないし、初詣もいかない。

そういう中でも否応なく継ぐ要素はあったのでしょうね。

――企業を経営していく上では、大切にしていることは何ですか?

昨今、食にまつわる事故や事件がたくさんありましたが、

やはり根本理念として、お客様の信頼は大切にしたいですね。

「笹屋伊織さんやから安心やな」と言っていただける。

「笹屋伊織さんのお菓子が好きやから」と代々お菓子を買いに来て頂く。

そういう信頼を裏切らないように、正直な商売をしていくということです。

今風にいうと、きちっとしたコンプライアンスに沿った経営をしていくのは当然です。

利はあまり取れないかもしれないが、我々の商売は長く続けないといけない。

長く続いていることに意義があるのです。

また一子相伝ということで、代々つたわっている和菓子の技法を当然まもり続けないといけない。

次ぎの世代に続けていくということが、技術的なものとして大事なことです。

ピッチャーでいえばワンポイントリリーフみたいなものです。

私も「笹屋伊織」の長い歴史の中のほんの数十年かをリリーフでやっているだけで、

その後何代も続いていけるような道筋を作っていく。セーブも勝利もつかなくていいのです。

きっちりホールドして、次ぎに繋いでいくことが大切なのです。

京都の老舗は、どこでも皆さんそういう考え方をしていると思います。

表現方法は違っても中身に流れるものは一本だと思います。

――京都の活性化についてはどのようにお考えですか?

平安遷都1200年のときにも言われたのですが、

京都の町全体がひとつのパビリオンならないといけないと思います。

京都全体が高さ規制をして、町家などの古い町並みを保存することが必要なのではないでしょうか。

昔ながらの京都らしさを守っていく。それが一番大事な基本だと思います。

――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、

初めて京都を訪れる方を田丸社長が案内する場合、どこに案内しますか?

結局、町全体がひとつのパビリオンをいう考え方をしたとき高台寺の辺りなのかなと思います。

石塀小路や二年坂、産寧坂を歩いていただき京都らしさを一番感じていただく。

京都のイメージに最もマッチするのではないでしょうか。

あとピンポイントということであれば醍醐寺の桜は是非とも観ていただきたいですね。

醍醐寺は庭も広くて素晴らしいですし、宝物殿として霊宝館も見ものです。

――それでは、次ぎに紹介していただく三嶌社長はどんな方ですか?

歴史を守るということと、共に商売に関しては非常に熱心な方です。

僕よりずっとお若いですが見習うところが多いですよ。

――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。

(2008年6月25日取材)

■高台寺HP

■醍醐寺HP

*********************************

株式会社笹屋伊織

株式会社笹屋伊織

京都市下京区七条通大宮西入南側

代表取締役 田丸道哉

電話:(075)371-3334

FAX:(075)343-9151

HP:http://www.sasayaiori.com/

■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――社長は何代目になるのですか?

私は10代目になります。大学が東京の青山学院で、

卒業と同時に大阪の鶴屋八幡さんというお店の東京麹町支店に就職し、

そのあと笹屋伊織の東京支店に入りました。

32歳のときに京都に戻り、代表には39歳のときに就任しました。

今は違うところに住んでいますが、元々ここで生まれ育ち、お菓子を作っているのを毎日観て、

お客様の対応のお手伝いをしたりしていたので、

知らず知らずのうちに家業を継ぐ意識を持つようになっていました。

――子どもの頃は和菓子屋にどういうイメージを持っておられたのですか?

和菓子屋に年末年始はないものですから昔はお正月が嫌でたまりませんでした。

いわゆる一般的な年末年始は全くありませんでした。

忙しいし、かまってもらえないし、初詣もいかない。

そういう中でも否応なく継ぐ要素はあったのでしょうね。

――企業を経営していく上では、大切にしていることは何ですか?

昨今、食にまつわる事故や事件がたくさんありましたが、

やはり根本理念として、お客様の信頼は大切にしたいですね。

「笹屋伊織さんやから安心やな」と言っていただける。

「笹屋伊織さんのお菓子が好きやから」と代々お菓子を買いに来て頂く。

そういう信頼を裏切らないように、正直な商売をしていくということです。

今風にいうと、きちっとしたコンプライアンスに沿った経営をしていくのは当然です。

利はあまり取れないかもしれないが、我々の商売は長く続けないといけない。

長く続いていることに意義があるのです。

また一子相伝ということで、代々つたわっている和菓子の技法を当然まもり続けないといけない。

次ぎの世代に続けていくということが、技術的なものとして大事なことです。

ピッチャーでいえばワンポイントリリーフみたいなものです。

私も「笹屋伊織」の長い歴史の中のほんの数十年かをリリーフでやっているだけで、

その後何代も続いていけるような道筋を作っていく。セーブも勝利もつかなくていいのです。

きっちりホールドして、次ぎに繋いでいくことが大切なのです。

京都の老舗は、どこでも皆さんそういう考え方をしていると思います。

表現方法は違っても中身に流れるものは一本だと思います。

――京都の活性化についてはどのようにお考えですか?

平安遷都1200年のときにも言われたのですが、

京都の町全体がひとつのパビリオンならないといけないと思います。

京都全体が高さ規制をして、町家などの古い町並みを保存することが必要なのではないでしょうか。

昔ながらの京都らしさを守っていく。それが一番大事な基本だと思います。

――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、

初めて京都を訪れる方を田丸社長が案内する場合、どこに案内しますか?

結局、町全体がひとつのパビリオンをいう考え方をしたとき高台寺の辺りなのかなと思います。

石塀小路や二年坂、産寧坂を歩いていただき京都らしさを一番感じていただく。

京都のイメージに最もマッチするのではないでしょうか。

あとピンポイントということであれば醍醐寺の桜は是非とも観ていただきたいですね。

醍醐寺は庭も広くて素晴らしいですし、宝物殿として霊宝館も見ものです。

――それでは、次ぎに紹介していただく三嶌社長はどんな方ですか?

歴史を守るということと、共に商売に関しては非常に熱心な方です。

僕よりずっとお若いですが見習うところが多いですよ。

――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。

(2008年6月25日取材)

■高台寺HP

■醍醐寺HP

*********************************

京都市下京区七条通大宮西入南側

代表取締役 田丸道哉

電話:(075)371-3334

FAX:(075)343-9151

HP:http://www.sasayaiori.com/

■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】

2008年08月05日

和菓子の種類は無限にあります。

■第8回 株式会社笹屋伊織 田丸道哉社長 vol.2

――和菓子の種類は何種類くらいあるんですか?

よく訊かれるのですが、実は無限にあります。

有職(ゆうそく)という言葉があって、うちは有職菓子司なんですね。

この名は、もともとお客様からのどのようなご注文に対しても

ご希望通りのお菓子を作ることをできる菓子職人にだけ与えられます。

例えば、お茶のお家元から今度の茶会に合わせてこういうお菓子をつくってくれないかという注文があったり、

お寺からこういう趣旨の法要があるので、それにちなんだお菓子を作ってくれないかと言われます。

最近では新しいコンセプトで趣向に凝った結婚式するので、

それに合わせたお菓子をつくってくれないかという依頼があります。

そうした個別対応の特別仕様のお菓子を含めると、お菓子の種類は無限の数になってきます。

一般的なお菓子に限定すると、定番の商品や季節ごとの商品が100〜150種類くらい。

また季節にちなんだ生菓子が月あたり6〜7種類、

お干菓子も月替わりのものは毎月10種類ほどあって、それだけでも400〜500種類になるでしょうか。

400~500種類のお菓子の作り方を全て覚えて、さらにアレンジを加えたり、

オリジナルのお菓子を作るのがいわゆる有職菓子師としてのプライドでしょうか。

――それだけの種類を作る和菓子の職人さんは現在、何名ほど働いておられるのですか?

いわゆる職人という人は20名です。

一番古い方は私が生まれる前、先代の時代から50数年勤める70代の方がいます。

私の代になっても30数年務めている方が居ますね。

そういう長いこと勤めている職人の他に、京都は和菓子の本場なので、

地方の和菓子屋さんのご子息をお預かりしています。昔でいう丁稚奉公のような形です。

最近は5年くらい修行する方が多いのですが、

昔は10年働いて1年お礼奉公をして帰るのが慣わしのようになっていました。

――最近は、「IORI」カフェもプロデュースされて話題になっていますね。

現在、4店舗になるのですが、カフェの基本コンセプトは出来立てのものを、

すぐに召し上がって頂ける様な場所を提供したいということです。

和菓子もやはり食べ物なので、鮮度は非常に重要です。

可能なのであれば、できたての餡や、できたての白玉を食べていただきたい。

作りたての生菓子を抹茶と一緒にめしあがっていただきたいという気持ちではじめました。

丹波の大納言小豆をそのまま炊いたおぜんざいや、餡にしてパフェにいれたりムースに添えたり、

みつ豆のあんみつにしたり、小豆の本来の美味しさを知ってもらいたいと思っています。

また宇治の抹茶をつかったゼリーやムースなど、京都の地のもの、旬のものを大事にしたいと思っています。

■笹屋伊織HP

■「IORI」HP

■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――和菓子の種類は何種類くらいあるんですか?

よく訊かれるのですが、実は無限にあります。

有職(ゆうそく)という言葉があって、うちは有職菓子司なんですね。

この名は、もともとお客様からのどのようなご注文に対しても

ご希望通りのお菓子を作ることをできる菓子職人にだけ与えられます。

例えば、お茶のお家元から今度の茶会に合わせてこういうお菓子をつくってくれないかという注文があったり、

お寺からこういう趣旨の法要があるので、それにちなんだお菓子を作ってくれないかと言われます。

最近では新しいコンセプトで趣向に凝った結婚式するので、

それに合わせたお菓子をつくってくれないかという依頼があります。

そうした個別対応の特別仕様のお菓子を含めると、お菓子の種類は無限の数になってきます。

一般的なお菓子に限定すると、定番の商品や季節ごとの商品が100〜150種類くらい。

また季節にちなんだ生菓子が月あたり6〜7種類、

お干菓子も月替わりのものは毎月10種類ほどあって、それだけでも400〜500種類になるでしょうか。

400~500種類のお菓子の作り方を全て覚えて、さらにアレンジを加えたり、

オリジナルのお菓子を作るのがいわゆる有職菓子師としてのプライドでしょうか。

――それだけの種類を作る和菓子の職人さんは現在、何名ほど働いておられるのですか?

いわゆる職人という人は20名です。

一番古い方は私が生まれる前、先代の時代から50数年勤める70代の方がいます。

私の代になっても30数年務めている方が居ますね。

そういう長いこと勤めている職人の他に、京都は和菓子の本場なので、

地方の和菓子屋さんのご子息をお預かりしています。昔でいう丁稚奉公のような形です。

最近は5年くらい修行する方が多いのですが、

昔は10年働いて1年お礼奉公をして帰るのが慣わしのようになっていました。

――最近は、「IORI」カフェもプロデュースされて話題になっていますね。

現在、4店舗になるのですが、カフェの基本コンセプトは出来立てのものを、

すぐに召し上がって頂ける様な場所を提供したいということです。

和菓子もやはり食べ物なので、鮮度は非常に重要です。

可能なのであれば、できたての餡や、できたての白玉を食べていただきたい。

作りたての生菓子を抹茶と一緒にめしあがっていただきたいという気持ちではじめました。

丹波の大納言小豆をそのまま炊いたおぜんざいや、餡にしてパフェにいれたりムースに添えたり、

みつ豆のあんみつにしたり、小豆の本来の美味しさを知ってもらいたいと思っています。

また宇治の抹茶をつかったゼリーやムースなど、京都の地のもの、旬のものを大事にしたいと思っています。

■笹屋伊織HP

■「IORI」HP

■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】

2008年08月04日

「春風や どら焼さげて 東寺道」

■第8回 株式会社笹屋伊織 田丸道哉社長 vol.1

株式会社たん熊北店の栗栖正博社長から、

野球とゴルフが趣味で経営の才覚ももっている文武両道の文化人と、

紹介をいただいた株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長です。

株式会社笹屋伊織は弘法さんのどら焼が有名な京菓子の老舗です。

――創業は江戸中期ということですが、元は伊勢の菓子職人だったそうですね?

はい。初代の笹屋伊兵衛は伊勢の田丸出身で、創業は1716年、享保元年になります。

全てが定かになっているわけではないのですが、当時、伊勢神宮や

北畠親房の田丸城の菓子職人をやっていたということです。

それで、その腕前が評価され、京都御所に招聘される形で、

京の地に移り、暖簾をかかげることになりました。

そういうルーツがあるので、明治の戸籍改変時に、

出身地の田丸から田丸性を名乗るようになりました。

御所との取引に加えて、茶道家元や神社仏閣のご用を勤めるようになりました。

特に神社仏閣は伏見のお稲荷さん、吉田神社、醍醐寺、泉涌寺、長岡京の揚谷寺など、

特に京都の南部エリアの寺社の御用達を代々、勤めさせて頂いています。

――神社仏閣とお菓子というのはどういう関係になるのですか?

お茶と同様にお寺とお菓子も密接に関係があります。

たとえばお供え物ですね。昔は白雪羹(はくせんこう)といって

お干菓子の大きいような中に餡がはいったものをお出ししていました。

「おしもん」と我々の世界では言うのですが、お参りされた方はそのおさがりを頂いて帰ります。

今も伏見のお稲荷さんでご祈祷された方は、弊店の羊羹を持ち帰っていただくようになっています。

――笹屋伊織さんといえば、「どら焼」が有名ですよね。

「どら焼」は明治初期に五代目伊兵衛が考案したお菓子です。

東寺のお坊さんから副食として何か作ってくれないかという依頼がありました。

お寺に使い古された大きな銅鑼があって、その銅鑼を直接、薪か炭かで熱して、

その上で生地を焼いて、くるくると餡に巻いて食べさせたところ、

美味しいと評判になったということです。

もともと東寺さんから注文が入ったときだけお作りしていたのですが、

昔からコミュニケーションの場所としてお寺にたくさんの人が集まっていましたので、

お坊さんから町の人へと評判になって、

やがて一般に向けても販売しないのかという声が大きくなりました。

「どら焼」は作るのにたいへん手間が掛かるものなので、

毎月21日の弘法さんの命日に合わせて、月に1日だけ作るようになりました。

現在では毎月20、21、22日の3日間売り出しています。

8代目のときに七条堀川から現在の本店が建つこの場所に移転してきました。

市電が通っていた頃は駅もすぐ近くにあって、そこから東寺へお参り行き、

帰りに「どら焼」を買っていくひとが多かったということです。

東寺のおみやげとして「どら焼」をぶらさげて帰るのが京都の風物詩であった時代もあり、

「春風や どら焼さげて 東寺道」という俳句も詠まれました。

■笹屋伊織HP

■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社たん熊北店の栗栖正博社長から、

野球とゴルフが趣味で経営の才覚ももっている文武両道の文化人と、

紹介をいただいた株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長です。

株式会社笹屋伊織は弘法さんのどら焼が有名な京菓子の老舗です。

――創業は江戸中期ということですが、元は伊勢の菓子職人だったそうですね?

はい。初代の笹屋伊兵衛は伊勢の田丸出身で、創業は1716年、享保元年になります。

全てが定かになっているわけではないのですが、当時、伊勢神宮や

北畠親房の田丸城の菓子職人をやっていたということです。

それで、その腕前が評価され、京都御所に招聘される形で、

京の地に移り、暖簾をかかげることになりました。

そういうルーツがあるので、明治の戸籍改変時に、

出身地の田丸から田丸性を名乗るようになりました。

御所との取引に加えて、茶道家元や神社仏閣のご用を勤めるようになりました。

特に神社仏閣は伏見のお稲荷さん、吉田神社、醍醐寺、泉涌寺、長岡京の揚谷寺など、

特に京都の南部エリアの寺社の御用達を代々、勤めさせて頂いています。

――神社仏閣とお菓子というのはどういう関係になるのですか?

お茶と同様にお寺とお菓子も密接に関係があります。

たとえばお供え物ですね。昔は白雪羹(はくせんこう)といって

お干菓子の大きいような中に餡がはいったものをお出ししていました。

「おしもん」と我々の世界では言うのですが、お参りされた方はそのおさがりを頂いて帰ります。

今も伏見のお稲荷さんでご祈祷された方は、弊店の羊羹を持ち帰っていただくようになっています。

――笹屋伊織さんといえば、「どら焼」が有名ですよね。

「どら焼」は明治初期に五代目伊兵衛が考案したお菓子です。

東寺のお坊さんから副食として何か作ってくれないかという依頼がありました。

お寺に使い古された大きな銅鑼があって、その銅鑼を直接、薪か炭かで熱して、

その上で生地を焼いて、くるくると餡に巻いて食べさせたところ、

美味しいと評判になったということです。

もともと東寺さんから注文が入ったときだけお作りしていたのですが、

昔からコミュニケーションの場所としてお寺にたくさんの人が集まっていましたので、

お坊さんから町の人へと評判になって、

やがて一般に向けても販売しないのかという声が大きくなりました。

「どら焼」は作るのにたいへん手間が掛かるものなので、

毎月21日の弘法さんの命日に合わせて、月に1日だけ作るようになりました。

現在では毎月20、21、22日の3日間売り出しています。

8代目のときに七条堀川から現在の本店が建つこの場所に移転してきました。

市電が通っていた頃は駅もすぐ近くにあって、そこから東寺へお参り行き、

帰りに「どら焼」を買っていくひとが多かったということです。

東寺のおみやげとして「どら焼」をぶらさげて帰るのが京都の風物詩であった時代もあり、

「春風や どら焼さげて 東寺道」という俳句も詠まれました。

■笹屋伊織HP

■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】